- イベント・交流

「150対1」からの再生に学ぶ、事業承継の"人間ドラマ"

2025年10月20日

男澤 誠

男澤 誠

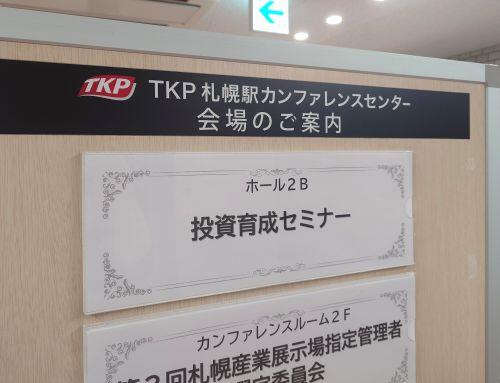

10月7日、東京中小企業投資育成株式会社 札幌事務所で開催された講演会に参加いたしました。登壇されたのは、株式会社ランナーズの関根社長。テーマは「事業承継の成功と落とし穴」です。私自身も事業継承の経験を経て今に至っており、関根社長のお話は自身の体験にもつながる興味深いテーマでありました。

株式会社ランナーズの関根社長

この講演をより深く理解するために、まずランナーズについても簡単にご紹介します。

ランナーズ(runs.co.jp)は、経営幹部の育成や後継者支援に特化した企業です。社長就任前から、就任後、さらには中規模企業の幹部育成まで、実務的なスキル習得を目的としたプログラムを提供しています。

特に「社長の実務アカデミー」というカリキュラムでは、経営者が実際に使うべき118項目の観察ポイントや119項目の実務技能を演習形式で学べる体制を整えており、理論と実践の融合を重視しているのが特徴です。関根社長は、長年の経営実務をベースに、現場で役立つノウハウを体系化してきた実績があります。

こうしたバックグラウンドをもつランナーズだからこそ、関根社長の講演には「ただの理屈」ではない、重みと説得力がありました。

関根社長は、マイクロソフトでのキャリアを経て家業に戻り、突如任されたのは営業赤字1億8,000万円の巨大ホテルの再建。

社員150人が敵に回るという、まさに「150対1」の孤独な戦いだったそうです。

挨拶をしても無視され、靴を隠される嫌がらせを受ける日々。それでも、利益を生み出す仕組みづくりに挑み続けました。

関根社長の転機と学び

そんなある日、清掃パートの女性からかけられた一言が、人生の転機になったそうです。

「今まであんたがやってたところ全部見てるからね。これからは私が助けますからね。」

その言葉をきっかけに、関根社長は"完璧な後継者"を演じる鎧を脱ぎ、人に頼る勇気を持ったといいます。そこから職場の空気が変わり、雑談を通じて信頼関係が生まれ、ホテルは見事にV字回復を果たしました。しかし、業績が最高潮に達したその瞬間、父親と弟から"緊急動議"で社長を解任されます。

それでも関根社長は、「事業承継の成功は、自身の安泰を意味しない」と語られました。数字の継承よりも、"感情の継承"こそが、後継者に課せられた最大の試練なのだと。

共感と私自身の経験

この話を聞きながら、私は自分自身の事業承継のことを思い出していました。私が父からスリーハイを引き継いだのは2009年。当時はリーマンショックの影響が残り、経営は決して安定していませんでした。それでも、父が築いた会社を守りたい一心で、社長のバトンを受け取りました。

けれども、現実は甘くありませんでした。

若い社長への視線、経験豊富な社員との温度差、資金繰りの不安。"自分が結果を出さなければ"という思いが重くのしかかりました。そして気づけば、私も「後継者の鎧」を身につけていたのです。弱みを見せられず、すべてを自分で抱え込み、完璧を求め続ける日々。

そんな中、ある社員から言われた言葉が今でも忘れられません。

「社長、相談しやすいですね。」

その一言に、肩の力がすっと抜けました。

"完璧であること"よりも、"誠実であること"の方が大切だと気づいた瞬間でした。そこから、社員との対話を増やし、雑談を大事にするようになりました。経営において、人の想いを温めることこそが、最も重要なのだと感じています。

先代への敬意と理念の原点

関根社長のお話で印象に残ったのは、「先代の"やってほしくないこと"を聞くことの大切さ」です。 事業承継というと、「どう変えるか」「どう伸ばすか」に目が行きがちですが、実は"変えてはいけないこと"を理解することの方が重要だと感じました。

私も、父と何度も意見を交わしました。ときに激しくぶつかることもありましたが、今思えば、そのひとつひとつが愛情の裏返しでした。

父は口数の少ない人でしたが、常に社員を大切にし、お客様に誠実でした。

その姿勢こそが、スリーハイの根っこにある「ものを想う。ひとを想う。」という理念の原点です。

学びの整理と実践への意欲

関根社長が示された「明日から実践できる3つの行動」は、シンプルながらも深い気づきを与えてくれました。

- 先代の「やってほしくないことリスト」をつくる。

事業承継は、思い込みではなく"聞く"ことから始まる。 - 流行りの理論よりも、自社の「ヒト・モノ・カネ・情報」を見直す。

経営の基盤は現場にある。日々の数字と人の声をしっかり見つめる。 - 会議室を出て、現場で"雑談"する時間をつくる。

雑談は、信頼を育てる最高の経営ツール。心の距離が会社の温度を変える。

私自身も、昼休みに社員と交わす何気ない会話から、大切な気づきを得ることがあります。

経営とは、結局"日常をどう大切にするか"に尽きるのだと思います。

聴講を終えて

講演を終えて外に出ると、札幌の冷たい風が心地よく頬を撫でていました。ふと空を見上げると、澄んだ夜空に月が浮かんでいました。事業承継とは、孤独な戦いのようでいて、実は"想いを受け継ぐリレー"なのだと感じました。

父が築き、社員が守り、私が今、次の世代へとつなげていく。

その責任の重さとともに、温かい誇りが胸に広がりました。

今日学んだのは、経営とは理論ではなく、人を想うこと。

そしてその想いが、会社の温度を決めていくのだと思います。

- 男澤 誠

- 代表者である前に一人の人間として誰にでも平等に接するように心がけています。お客様、従業員がスリーハイを大事にしてくれる、そんな企業を目指しています。